Menu

最近の五本

- 米津玄師 @ 東京ドーム (Feb. 26, 2025)

- 変身のレシピ / 十明

- WONDER BOY'S AKUMU CLUB / 野田洋次郎

- エレファントカシマシ @ 日本武道館 (Jan. 4, 2025)

- エレファントカシマシ @ 日本武道館 (Jan. 3, 2025)

and more...

米津玄師

2025 TOUR / JUNK/2025年2月26日(水)/東京ドーム

米津玄師の新譜『LOST CORNER』の国内ツアー――そのとりを飾る初の東京ドーム公演2デイズの一日目を観た。

アルバムについてきた先行抽選応募券でゲットした席は、スタンド一階席の十九列目、ステージ向かって右側のほぼ真横。後楽園駅にいちばん近いゲートからの入場だったので、入退出は楽だった。

でもこの席ではステージのバックスクリーンを使った映像演出はほとんど見えなさそうだと思ったら、意外とそうでもなかった。

ステージの背景が左右のスクリーンから扇型で弧を描く形でつながった全面スクリーンだったので、僕らの席からは左手半分の映像がだいたい見えた。たぶん全体の五分の三はちゃんと見えたはず。

まぁ、全体像は俯瞰できず、右半分は欠けたようになってしまうので、アニメのキャラの顔がつぶれて、なにそれって感じになってしまうときもあったけれど、それでも視野に入る景色は十分に美麗。いまの舞台演出ってすごいなぁと素直に思いました。

ライブはアルバムの一曲目『RED OUT』で始まり、アンコールでタイトルトラックの『LOST CORNER』を聴かせて〆。終演後にアルバム最後のインストナンバー『おはよう』をBGMにエンドクレジットが流れるという流れはほぼ予想通りだった。

予想外だったのはそのセットリストの豪華さ。

アルバム『LOST CORNER』はそれだけで全二十曲というボリュームなので、全曲完全再現したらそれだけで本編のほとんどの時間を使い切ってしまう。

さてどうすると思っていたら、米津は思い切りよくアルバムの収録曲のうち、四分の一を切り落としてきた。具体的には『POP SONG』『死神』『月を見ていた』『Pale Blue』『POST HUMAN』の五曲が演奏されなかった。

調べてみたら『POST HUMAN』は別の日に日替わりでやっているし、それ以外の曲は過去のツアーですでにお披露目済みなので、今回はあえてはずしたってことなんだろう。

で、それらをはずした結果として選ばれた曲が強力すぎた。

だって、『感電』に『アイネクライネ』、『Lemon』に『海の幽霊』、『LOSER』『ピースサイン』『ドーナツホール』だよ?

加えてここに最新配信シングルの三曲、『Azalea』『BOW AND ARROW』『Plazma』が入ってくる。

こんなベストアルバムみたいなセットリストある?

いやはや、最強すぎる。

アルバムではアイナ・ジ・エンドとデュエットしている『マルゲリータ』を米津の歌でフルコーラス聴けたのは、かえって貴重だと思ったし、それは最新MVのアニメをそのまま使って歌われた『ドーナツホール』も同じ。あのMVを初音ミクではなく、米津玄師のボーカルで聴けて喜んだファンも多かったろう。少なくても僕は嬉しかった。

【SET LIST】

|

米津はごく普通の服装だったけれど(アンコールでも衣装替えなし)、演出はいろいろ多種多様だった。

オープニングの『RED OUT』では、客電が消えたあとの暗さがすごかった。ドームの広さを意識するからかもしれない。こんなに真っ暗でなにも見えないオープニングは初めてかもって思った。やがてステージと花道に真っ赤なライトが点りはじめ、雨音まじりの雷鳴がとどろく。ハードなオープニング曲にあわせた不穏な幕開け。

でも二曲目の『感電』で花道へと踊りだした米津玄師はニコニコ愛想がよく、とてもご機嫌そうだった。ダンサーもたくさんいる。

『Azalea』~『ゆめうつつ』あたりでは、花道の上に巨大な絹みたいな布――ラグジュアリーな一反木綿といった感じ――がふわふわと浮かび上がる。その浮かび方はとても幻想的で、3Dフォノグラムかなにかかと思うような不思議な眺めだった。

『さよーならまたいつか!』では女性ダンサーたちが『虎と翼』を思わせる着物と袴姿で登場。でもヘアスタイルはカラフルかつ多様でちっともレトロじゃないし、ダンスも『虎と翼』のオープニングのそれとは違うオリジナルの振り付けだったので、どうにもコレジャナイ感がすごかった。

途中のどの曲か忘れたけれど、ステージに巨大なジャングルジムみたいな足場が登場して、ダンサーがその上で踊る場面があったりする。で、二、三曲くらいであっという間に撤収される。いちいちセットの入れ替えがすごい。

ジブリ映画の主題歌『地球儀』では、ジブリではない(たぶん違う)けれどそれっぽいアニメが流れ、『M八七』では宇宙空間が広がり、『海の幽霊』では『海獣の子供』――を観ていないのでオリジナルかどうかは保証できないけれどそれ相当の――のアニメがフィーチャーされる。

『KICK BACK』では炎が吹き上がり、その熱気がスタンドにいた僕らのところまで伝わってくる。

最後の『LOST CORNER』では、巨大な「がらくたくん」オブジェとともに、ガラクタを積んだ黄色いオープンカーに乗る米津玄師が登場。ドライブをテーマにした曲ということで、その車に乗ったまま、場内のアリーナ席の通路を一周してみせる。

そんな風に二時間ちょいのライヴの間に、さまざまな趣向を凝らした演出が盛り込まれていた。

客席では『ピースサイン』で大多数のオーディエンスが「おーおーおおーおー」と合唱しながらピースサインを掲げている風景もかなりのインパクトだった。

僕らの斜め前にいたギャルふたりはいけいけで可愛かったし、うしろにいたお兄さんはあれこれ熱く語っていたくせに、ラストの『LOST CORNER』で「この曲だけタイトルわからないや」とかのたまっていておかしかった。天井にライトでデカデカと書いてあったじゃん。

まぁ、その曲での自動車の演出とかは、正直どうかと思った。意外性はたっぷりだったけれど、おかげでその間、僕らは車に乗ったまま動きがない米津玄師のアップの映像をスクリーンで延々と見ているだけという、いまいち楽しくないことになってしまっていたし。最後の最後がこれ?――って。

そのちょっと前のメンバー紹介――ギターが米津玄師の幼なじみだという中島宏士、ベースが宮本浩次のサポートもしている須藤優、ドラムが堀正輝、キーボードに宮川純という五人組(知っている人は須藤くんしかいない)――では幼なじみ氏による、やったらめったら長いMCがあって、「なぜ俺はこんな初対面の人のMCを、疲れた体で突っ立ったまま聞かされているんだろう?」と思ってしまったりもした。正直いって、この二点でライブの高揚感にけっこう水を差された感あり。

でもまぁ、主役の米津は楽しそうだったし、ケチをつけるのも野暮ってものか。

いずれにせよ、とてもいいライヴだったのは間違いなし。

かつての東京ドーム公演では音響の悪さにうんざりしたこともあったけれど、このところは技術的な進歩のためか、はたまた近頃いい席でしか観ていないからなのか、今回も音響に対する不満は一切なかった。米津玄師の歌はレコーディング音源と遜色のないクリアさだった。バンドの音も五人とは思えないほど表現力豊かだった。

『地球儀』『海の幽霊』『がらくた』といった名バラードは限りなく感動的だったし、『LOSER』『KICK BACK』『ピースサイン』『ドーナツホール』とつづいた怒涛のクライマックスは最高だった。アンコールでややテンションが下がってしまったのは残念だったけれども、本編についてはもう完璧といえる内容。これぞ現在のJ-POPの最高峰といっていいようなライブだったと思う。

いやはや、いいもの見せてもらいました。

ちなみにうちの奥さんが米津玄師を聴かないので、今回はうちの子が一緒だった。娘とふたりでライブに行くのって、五年ぶり二度目だ。嫌われてなくてなにより。

(Mar. 10, 2025)

変身のレシピ

十明 / 2024

もう一枚、野田洋次郎関係の作品を。

新海誠の『すずめの戸締まり』の主題歌にボーカリストとして抜擢されたシンガーソングライター、十明(とあか)のデビュー・アルバム。

2023年に配信デビュー曲としてリリースされた『灰かぶり』からずっと洋次郎がプロデューサーとしてクレジットされているので聴くようになった人だけれど、同じ経路で出会った酸欠少女さユりのように、一聴してすぐに気に入ったわけではなかった。

『灰かぶり』が『すずめ』での透明感あふれる繊細なボーカルからは予想できなかったダークなダンス・チューンだったのには意表をつかれたものの、サウンド・プロダクションは洋次郎のソロ・アルバムと同じ傾向で僕の趣味からは外れていたし、正直ハマるところまではいかなかった。

その後の配信シングルについても同じで、つかず離れずの距離感で新曲をチェックしていた僕が、初めて彼女の曲に「お~」と思ったのが、そこまでのシングルをカップリングしたミニ・アルバム『僕だけの愛』に収録された『メイデン』。

初期のラッドに通じる音作りのこの性急なギター・ロック・チューン――クレジットに武田・桑原両氏が名を連ねているのをどこかで見た記憶がある(未確認)――がいいっ! この曲は最高に好き。僕の去年のソング・オブ・ジ・イヤー候補の一曲。この曲のためだけにでも、彼女についてひとこと書いておかないとって思った。

あと、このアルバムでおもしろいのは曲順。

全十三曲のうち、配信シングルとしてリリースされた一曲目の『灰かぶり』から『蜘蛛の糸』までの八曲が、リリースの順にそのまま並んでいる。そのあとに新曲が四曲と、弾き語りのボーナストラックという構成。

ベスト盤ならばともかく、デビュー・アルバムをこういうひねりのない曲順にする人ってあまりいないと思う。少なくても僕はほかの例を知らない。

先行したミニ・アルバム『僕だけの愛』もその点は同じで、おもしろいことすんなぁと思っていたら、満を持したこのフル・アルバムも同じだったという。

要するにこのアルバムと『僕だけの愛』は重複する冒頭四曲はまったく同じなわけだ(ミニ・アルバムの最期に収録された『蛹』は入っていない)。

他人から提供された曲である『すずめ』で世間から認知された十明が、『灰かぶり』のリリースから始まった自らのシンガーソングライターとしての成長の歴史を、人前に提示した順でそのままパッケージして見せた。これはそういうドキュメンタリー的な性格を持ったアルバムなのだろうなと思う。

その美しく繊細な声質からは想像しにくい、癖のある女の子だということを印象づけた、なかなかおもしろいデビュー・アルバムだった。

(Feb. 15, 2025)

WONDER BOY'S AKUMU CLUB

野田洋次郎 / 2024

野田洋次郎、本人名義での初のフル・アルバム。

野田くんはこれまでにもソロ・プロジェクトのillion(イリオン)で二枚、本名でサントラ一枚と、すでに三枚のソロ・アルバムをリリースしている。

まぁ、サントラは性格が異なるので除くとして、歌もののソロアルバムとしては、illionから数えればこれが三枚目ということになる。

ただ、その創作姿勢はillionのときとは確実に違う――ように思う。

illionは海外進出を視野に入れたプロジェクトで、歌詞は英語中心だったし、メロディーもあえて日本的な音階を意識したものが多かった。

それと比べると、今回はいたってニュートラル。クレジットには武田と桑原の名前もあるし、これってRADWIMPSとなにが違うんだろうって仕上がりになっている。

このアルバムのリリース直後に桑原彰がRADWIMPSを脱退してしまい、いまやラッドのメンバーが洋次郎と武田、ふたりだけになってしまったこともあり、ますますラッドとの境界線があいまいになりつつある気がする。

まぁでも、ソロでもバンドでも、曲自体は洋次郎が書いて歌っているのだから、べつにそこにこだわって差別化を図る必要もないだろう。アーティストが変なところにこだわりをもって活動を制限してしまうのも窮屈なので。表現者はもっと自由でいい。

そういう意味では、このアルバムのラッドっぽさには、そういう過去のしがらみを振り切ったんだろうなと思わせる自由さがある。

とくに先行シングルにしてラスト・ナンバーの『LAST LOVE LETTER』は、まるで初期のRADWIMPSを思わせるナンバーだった。いかにも洋次郎らしい昔ながらのラブソングがソロで出てきたところに意外性があったし、新しくこういう新曲が聴けたのは嬉しかった。

まぁ、ラッドに似ているとは書いたけれど、ではまるで一緒かというと、やはりそんなことはなくて、バンドという化学反応を経ずに、個人の志向性だけで構築されたこのアルバムの音には、ラッドの音とは違った密室性がある。打ち込み多めな音作りは僕の嗜好からはいくぶんズレている。

昨今はRADWIMPSの音も打ち込みが多くなってきてしまっているので、このアルバムをラッドっぽく感じるのはその点も大きいと思う。

かつての純然たるギターバンドだったRADWIMPSを愛していた身としては、その変化にはいささかの淋しいものを感じてしまう。リリースから半年近くたってからこの駄文を書いているのも、その辺の音響に対する愛着の湧かなさによるところが大きい。

桑原くんが抜けた今後の活動がどうなるのかも不明瞭だし、RADWIMPSというバンドのこれからを思って、いささか微妙な気分になっている。

(Feb. 04, 2025)

エレファントカシマシ

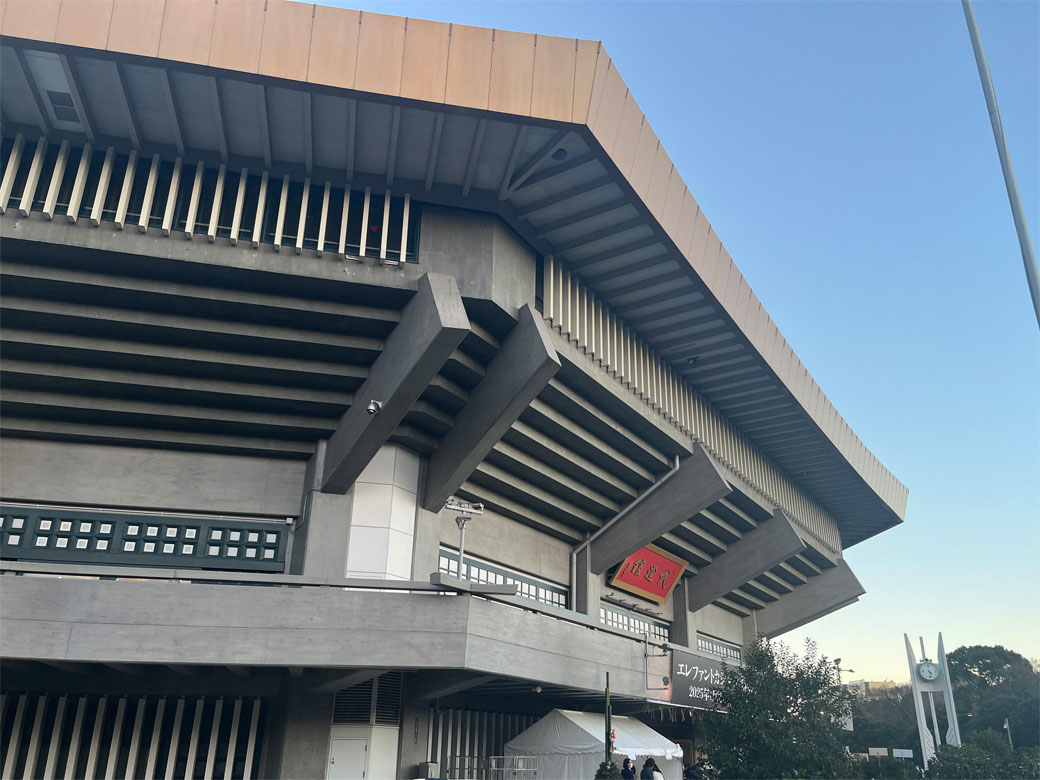

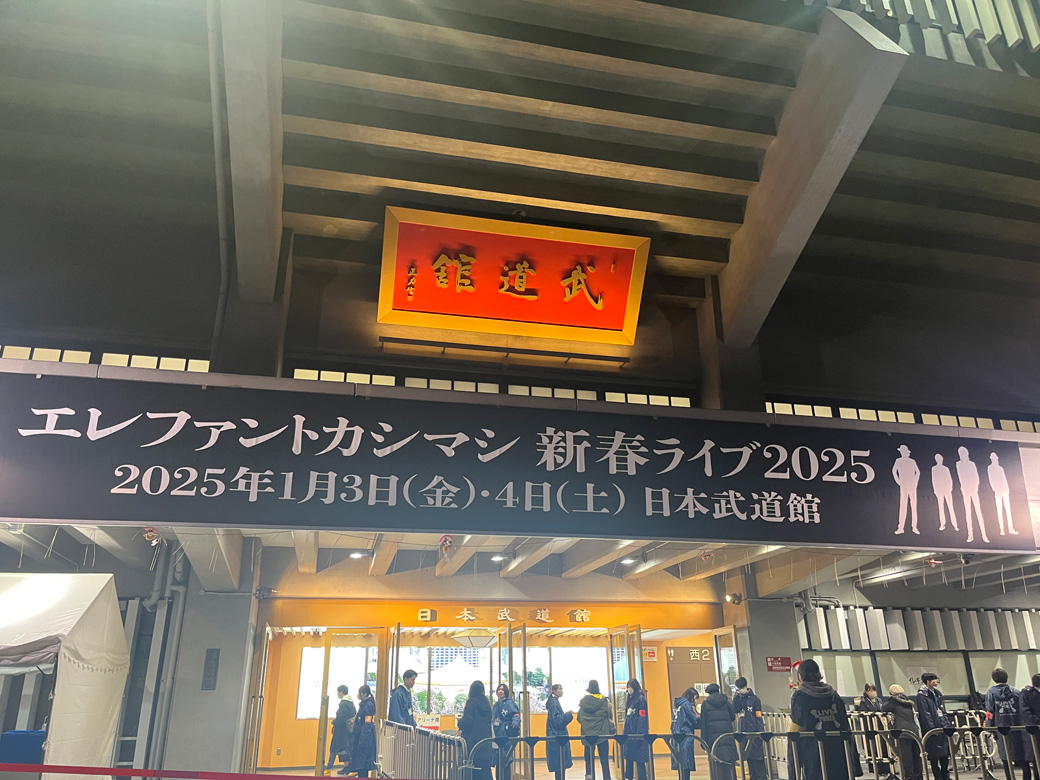

新春ライブ2025/2025年1月4日(土)/日本武道館

エレカシ新年ライブ二日目。

開演が前日よりも一時間早かったので、まだ明るいうちに武道館に着いた。

この日の席はアリーナ一列目!――とはいっても、左手の隅のほうで、真正面にあるのは左のスクリーンとスピーカーだったので、特等席とまではいえなかった。

前日はステージと左右のスクリーンが均等に視界に入る席だったのに対して、この日はステージを見るにはほぼ横を向く形になって、目の前にあるスクリーンは否応なく視野から外れる。

要するにステージを見るか、スクリーンを見るか、二者択一を迫られる席だった。僕の右となりにいた女性(ステージを見ようと思うとどうしても視界に入る)は、ステージよりもスクリーンを観ているほうが多かった。

まぁ、宮本のファンだと、近いといっても表情まではわからない距離のステージを見るより、スクリーンにどーんとアップで映し出される宮本の表情を追っていたほうが幸せだったりするんだろうなと思った。

あと、すぐ目の前にスーツ姿の警備員のバイト君がいたのも残念ポイント。邪魔にならないようにライブ中にはしゃがんでいたけれど、ライブの熱狂には無関心な人が常に視野の片隅にいるというのが、どうにも気にかかった。最前列だから最高ってもんでもないのねと思いました。

メンバーでいちばん近かったのはキーボードの奥野真哉で、そのうしろにいた金原ストリングスチームの皆さまは機材に視野をさえぎられて半分しか見えなかった。コジローくんも宮本の陰にかくれて見えない時間帯が多かった。

でもまぁ、ひさしぶりに見るエレカシのオリジナル・メンバー四人の姿はちゃんと拝めたし、宮本が何度かすぐ近くにきてくれたりもしたし、それだけでも十分ラッキーだったとは思う。

それによりなにより、スピーカーが目の前にあるから前日とは違って音がよかった。これがなにより大事。奥野のオルガン、コジロー君アコギ、金原チームのストリングの音色がしっかりと聴きとれる。この音のよさと、肉眼でステージが見えるからこそのライブならではの臨場感。これがこの二日目の醍醐味だった。

セットリストは前日とまったく一緒。『男は行く』や『待つ男』をこの音響のよい最前列で聴けるというのは、どれほどの至福だろうと思っていたのだけれど、意外やそれほどでもない。

――というのも、この日の演奏は前日よりも安定感を欠いていたから。

前日はこれといったミスのない、エレカシ史上初ではというくらいに安定した内容だったのに、この日は「いつものエレカシ」に戻ってしまった感じだった。宮本が渡されたアコギのチューニングをやり直したり(なんで出てきたばかりのアコギのチューニングが狂っているんだか)、トミのほうを再三振り返って指示を出したり、『珍奇男』での即興部分での掛けあいがぐだぐだったったり。そんな昔ながらのまとまりの悪さを感じさせるステージに戻っていた。なぜ?

単に席の違いで印象が違っただけかとも思ったけれど、コジローくんがSNSで「同じセトリなのに、全く雰囲気も内容も変わる曲達」なんてコメントを残しているので、やっぱり当事者にとっても違ったんだろう。

いちばん笑った(というか宮本ひでーと思った)のは『シャララ』で、宮本が冒頭の数小節を歌ったあとで演奏を中断して、アリーナの観客に向かって「そこの人、リズム感悪いから動かないでくれる?」とかいって演奏をやり直したシーン。

宮本のソロでも観客の手拍子が気に入らなくて演奏を中断したことがあったけれど、あのときは不特定多数が相手だった。それにに対して、この日はある一部のファンだけを特定しての否定だもん。宮本、さすがにそれは駄目だと思うよ。指さされた人たちの心境を思うと心が痛む。この新春ライブを心から楽しみにしてきたんだろうに……。

(【追記】あとから聞いた話だと、宮本に注意されたのはひとりの男性で、二階席から見てもわかるくらい悪目立ちしていたというので、宮本が注意したのは英断だったらしい。失礼しました、宮本さん。)

まぁ、そんな風に「それはどうなん?」と思うシーンもありはしたけれど、前述したとおり前日とは視界も音響も違ったことで、この日もじゅうぶん新鮮な気分でライブを楽しめた。二日同じセトリでライブを観ても、まったく飽きさせないところがさすがエレカシ。

そういや、前日はステージの中頃でしていたメンバー紹介もこの日はなし。アンコールの『待つ男』が終わったあとで、おざなりに全員(たぶん全員)の名前を呼んだだけで済ませてしまった。昨日やったから今日はいいでしょうといわんばかりの宮本の姿勢がすごい。昔から礼儀正しいようでいてけっこう無礼なんだよなぁ……。

そういや前日はスクリーン越しに宮本の顔だけが真っ赤に浮かび上がるのを見ていた『待つ男』は、近くで見てもステージは真っ暗で、宮本の赤い顔しか見えなかった。おかげで宮本の怒号とともに曲が終わるのとともに、ライトがぱっとついて明るくなった瞬間の解放感がすごいこと……。

ソロではまったくギターを弾いていない宮本のヘタウマなギターを存分に楽しめるという意味でも貴重な体験だったし、やはりエレカシのほうが好きだなぁと思った正月明けの2デイズでした。幸せな新年の幕開け。

(Jan. 16, 2025)

エレファントカシマシ

新春ライブ2025/2025年1月3日(金)/日本武道館

2025年は三箇日が明けないうちに、エレカシの新春ライブ2デイズ@日本武道館でスタート!

このところ宮本のソロばかりで、エレカシを最後に観たのは2023年三月の有明アリーナだから、じつに二年ぶり近くになる。こりゃ絶対に観逃すわけにはいかないと、二公演とも申し込んだら、両方とも取れてしまった。でもって、取れたのは二公演ともアリーナ席だった。しかも二日目はなんと最前列。

ん、もしかしてエレカシそれほど人気がない?――と思ったりしたのだけれど、うちの奥さんの友人は同じように二公演申し込んだのに片方外れたというし、取れたのも二階席だという話なので、単に僕らのチケット運があいかわずいいという話らしい。

ということで、正月早々観てきました、ひさしぶりのエレファントカシマシ。新春武道館ライブの一日目。

この日の席はアリーナとはいってもうしろのほうで、ステージ向かってななめ左寄り。ステージはよく見えたものの、音の分離が悪く、音響はいまいちだった。

武道館というと客席を三百六十度解放して行われた三年前の公演のアングラ感が強烈な印象で残っているけれど、今回はあのときよりは良心的だった。

なんたって、ステージの左右にスクリーンがある。映像演出とかはなく、宮本を中心としたメンバーの姿を映し出すだけだけれども、それだけでもう印象が段違い。ちゃんと遠くの席のお客さんにも自分と仲間たちの姿を見せようという姿勢に、宮本がソロ活動を経て身につけたサービス精神が表れている気がした。

その辺の変化はセットリストにも表れていた。だってオープニングが『大地のシンフォニー』ですもん。こんなメローな曲でエレカシのライブが始まることがあるなんて、想像もしなかった。

エレカシって一曲目が比較的固定され気味で、いつもだと「今日はこれかぁ」って感じなので――僕が予想(というか期待)していた曲は『俺の道』――オープニングにこの曲を持ってきた意外性は過去一だった。

まぁ、今回のライブには金原千恵子ストリング楽団の四名様が参加していて、はやくもこの一曲目で登場して、以降も過半数の曲に参加していたので、金原さんたちの存在が少なからず選曲に影響していた気はする。

【SET LIST】

|

『大地のシンフォニー』のあとは『新しい季節へキミと』に『悲しみの果て』と、僕個人にとっては愛着のない曲が並んだので、今回はもしかして期待外れかと思ったら、そこから先が振るっていた。

「とっておきのバラードをお届けします」みたいなズレたコメントのついた『デーデ』、そして『星の砂』というお馴染みのメドレーを聴かせたあとに、いきなり飛び出したのが『珍奇男』!

――この曲がこんな序盤に演奏されたことってあったっけ?

この曲ではいつになく「おっとっと」を連発していた宮本が、次に聞かせてくれたのが「後楽園からの帰り道を歌った」みたいな紹介で始まった『月と歩いた』! この『浮世の夢』メドレーはレアすぎた。基本弾き語りで途中一度だけバンドアレンジになる「ドライブたのしブブッブー!」のところもおもしろすぎた。

嬉しいことに、さらにもう一曲、エピック時代のナンバーがつづく。それもストリングスつきの深みのあるアレンジで味わいの増した『シャララ』! この曲が僕にとってのこの日のクライマックスだった(一度目の)。いやぁ、最高でした。

そのあと『今宵の月のように』からは再び売れて以降の路線へ戻る。金原楽団がゲストのときの定番『リッスントゥザミュージック』に、日本の名曲『翳りゆく部屋』ときて、爆発的な歌いだしが最高にカッコいい『RAINBOW』、そして『ガストロンジャー』という怒涛の攻めで第一部が終了。

ここまでわずか十二曲ながら、メローでポップなオープニングから、エピック期のやんちゃな楽曲を挟んで、最大のヒット曲や珠玉のカバー曲を聴かせた上で、圧巻のアッパーチューンで締めるという構成が見事。エレファントカシマシというバンドの懐の広さを見せつける、バラエティ豊かで濃厚な第一部だった。これだけで終わっても文句ないかもって充実度だった。

この日のサポートはキーボードがソウル・フラワー・ユニオンの奥野真哉で、ギターが最近ずとまよでの活動が激減した佐々木“コジロー”貴之。

この二人の演奏をエレカシで聴けるってのも、僕としてはポイントが高かった。ソウル・フラワーとずとまよでお馴染みのプレーヤーをエレカシのステージで一緒に観れるなんて。この会場で二人の共演をいちばん喜んでいるのはおそらく俺だろうなって思った。

奥野真哉はソウル・フラワーだとシンセの音作りが人工的な気がして、絶対的に好きとはいいきれないのだけれど、エレカシではオルガンとピアノを中心としたオーソドックスな音作りが中心なのが好印象だった。まぁ『so many poeple』のピコピコしたイントロがいつになく目立っていたのには、なるほど奥野っぽいかもって思ったりしたけれど。

そういや、『リッスントゥザミュージック』では、後半にバンドアレンジで盛り上がるまでの演奏が、奥野氏のオルガンとコジローくんのアコギ、そして金原四重奏のストリングスだけで、エレカシのオリジナル・メンバーがずっとお休みってのもおかしかった。エレカシの正規メンバーなのに仕事が少ない。

つづく第二部は『桜の花、舞い上がる道を』から始まる、エレカシのベストヒットメドレー的な構成。

振り返ってみると、ここでの十一曲がほぼすべてシングル曲というのがすごい。唯一『ファイティングマン』だけが例外で――シングルじゃなかったのか!――あとはすべてシングル曲。ほかはともかく、ラストの『男は行く』までがシングルというのが普通じゃない(あれをシングルに切る宮本は常軌を逸している)。エレファントカシマシのキャリアを総括するような、そのバラエティの豊かさとポップさに感心せずにはいられない。

第二部の最後のほうで演奏された『Destiny』と『愛すべき今日』――後者は不覚にもタイトルを思い出せなかった――がシングルなのにもかかわらずレア曲な印象を受けてしまうあたりも、エレカシのキャリアの長さを物語っていると思った。あまり好きな曲ではないんだけれど、構成の妙もあって今回のこの二曲はちょっといい感じだった。

その二曲のあとの『ファイティングマン』もよかった。もったいつけずにあっさりと始まったのには「え、もう終わり?」という意外性があったし、演奏もいつもよりソリッドでクールな感じがしてカッコよかった。

で、それで終わりかと思ったら、そのあとにもう一曲ある。それが『男が行く』!

いやぁ、この選曲はこたえられない。そうそう、武道館だもんね。この曲やんなきゃだよな、やってくれてありがとー!――って思った。ほんと、この曲の演奏の迫力と宮本のボーカルの破格さときたら……。

この曲で本編を終了したあと、ほとんど待ち時間なしで再登場してラストのアンコールはもちろん『待つ男』!!

『男は行く』ではライティングがただ明るいだけでノーギミックだったのに対して、この曲は対照的に真っ暗。ただ宮本の顔だけが赤いライトに浮かび上がるところに鬼気迫るものがあった。この最後の二曲『男は行く』と『待つ男』には、宮本浩次というボーカリストの尋常ならぬ凄さが凝縮されていた。

チケットが取れなかった人には申し訳ないけれど、ライブ前には「なにも新年早々同じライブを二回も観なくてもいいんだけれどな……」とか思っていたくせに、この日のライヴを観たあとは、翌日もう一度このステージを観られる俺って本当に幸せもんだよなぁと思っていたりして……。

現金なことこの上なしの新年三日目だった。

(Jan. 13, 2025)